塔-中世紀的芝加哥學派

- morphmonlo

- 2024年2月10日

- 讀畢需時 5 分鐘

中世紀的義大利興建為數眾多的塔,在許多地方都成為醒目的標的。

最早出現塔的類型是城堡,一開始是作為瞭望台,以制高點監視戰場局勢,並可提供守城必要的反擊與防護。下圖是羅馬帝國奧勒良皇帝所建的奧勒良城牆,可以看到方形的瞭望塔。

西班牙的亞拉岡莫利納城堡(Castle of Molina de Aragón),方形的瞭望塔,形成非常深刻的視覺印象。

就像許多城堡的元素被民間仿效,教堂鐘塔也成為取自城堡的一種形式,目前教堂鐘塔最早的紀錄是在西元六世紀。

鐘塔成為城鎮最高的建築,也是城鎮作息時間的依據。其之所以需要一定的高度,首先是在白天,像是圭臬(一種古代測量日影時間的工具)般,讓人們容易從鐘塔的陰影感受一天時間的流動,加上鐘聲以固定時間告知民眾,並提醒相關之教會崇拜活動;其次是,在一定的高度下,能阻礙聲音傳播的建物相對較少,傳送鐘聲的效率會更遠更好。

因此鐘塔高度是個基本的形態需求,然後上方開口提供了鐘聲傳送的起點。

於中世紀的義大利北部,所謂倫巴底建築形式,出現了許多教堂與鐘塔並存的建築,如位於義大利拉文納北部的彭波薩修道院(Pomposa Abbey)。

也在拉文納附近的聖梅爾庫里亞雷大教堂修道院(Basilica Abbey of San Mercuriale )。

倫巴底建築形式也流傳到了南法普羅旺斯,以及加泰隆尼亞、庇里牛斯山一帶,比如在庇里牛斯山中的博伊山谷(Vall de Boí) 境內著名的九座仿羅馬教堂之一的聖克萊門特(Church of St. Clement of Tahull) 。

值得注意的是,開口從底部往上,可以看到從單開口(monofora)、雙開口(biofora)、最後變成三開口(trifora),且三開口還有向上逐層繼續擴大寬度的情形,也有繼續擴大開間數至四開口(quadrifora)以及更多開口(polifora)的形態。這是為使塔狀構造物因應地震的措施,讓底層的牆體較厚實,然後向上逐層減少壁體的重量,也形成開口逐漸變大的相應趨勢,同時,位於最高、開口最大的窗口,也合理的成為鐘聲得以擴散出去的洞口。

剛剛提到的彭波薩修道院(Pomposa Abbey)鐘塔,我們可以從各高程的建築平面圖看出其牆厚的變化情形,從最底層的1.34公尺變成0.59公尺。

位於小提琴故鄉克雷莫那(Cremona)的主教座堂鐘塔(Torrazzo),高度達112米,為義大利最高之鐘塔,從平面圖可以看出其底層厚達3米以上的牆體承重結構,十分驚人。

這樣的結構觀念在現今的結構設計上也是有異曲同工之妙,通常柱子內的鋼筋,也會逐層向上遞減其用量或鋼筋號數,或是柱斷面面積隨樓層高度遞減。下圖顯示現代鋼筋混凝土結構柱配筋方式,可看到柱斷面、主筋號數及支數,都隨樓層之增加而遞減。

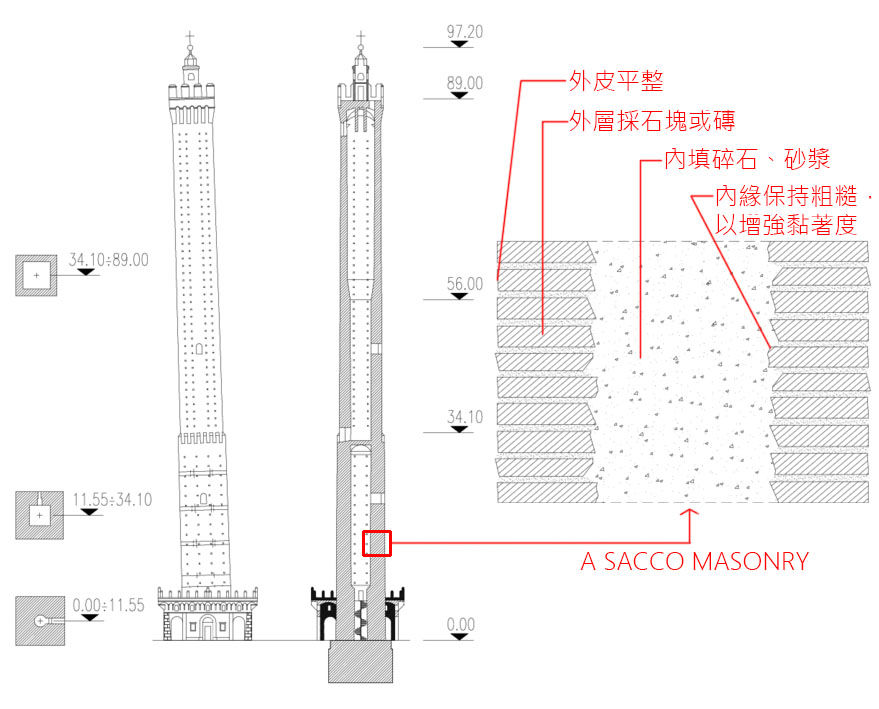

這種厚牆的施工方式,是採用稱為麻袋砌體(a sacco masonry)的技術,將牆的兩側,在需要的牆壁厚度外緣,以外飾材(石塊或磚)砌築內外各一道牆體,然後於兩道牆體間填入碎石、泥漿等,以形成一道厚度可觀的厚實壁體。

因此開口與壁體厚度,是隨塔的高度做改變,以因應地震的威脅。

就如剛剛所說,取法於城堡瞭望塔的鐘塔在平面上呈現矩形的形態,但大約在九到十世紀,當投石機(trebuchet)演進到威力更強大的配重式投石機時,城堡瞭望塔也逐漸轉變成圓形平面,以削弱動能更強的石塊攻擊。該瞭望塔特稱為battery,該字眼也成為同形態的近代電池的名稱。下圖為法國昂傑城堡,圓筒形的瞭望塔非常醒目

而鐘塔也大約在這時候出現圓形的平面形態,如位於義大利克拉塞的聖亞坡理納聖殿(Basilica di Sant'Apollinare in Classe)的鐘塔,此鐘塔興建於九世紀,在開口方面一樣有上述逐層遞增、消能避震的做法。

時序進入歌德建築時期後,鐘塔的概念並無太大轉變,唯有裝飾成分增加,讓鐘塔更加華麗。如佛羅倫斯大教堂的喬托鐘塔,尖拱與裝飾線條十分豐富,且開口的逐層拉高放大,也可以看出上述結構思維的邏輯。

西恩納大教堂的開口規律堪稱典範,規律的開口方式令人印象深刻。

除了鐘塔的發展外,中世紀城市的興起,也造就了一些非宗教目的的塔式建築。

西恩納著名的曼吉尼塔樓便是世俗目的的塔樓,它是市政廳的一部份,一樣有鐘樓的用途,其名稱據說就是來自當時一位敲鐘人的名字。而其高度與西恩納大教堂的鐘塔相當,象徵宗教與世俗兩種力量的平衡。

除了政府興建的塔樓,民間亦有自行建造的高塔,稱為貴族塔(noble tower),顧名思義,它是屬於城市中的權貴家族所設置,並非用於傳送鐘聲,也不是作為防禦之用,而是在展示其權力,充滿炫耀與競爭的心態。

當時最多貴族塔的城市有聖吉米納諾(San Gimignano)、帕維亞(Pavia)以及波隆那(Bologna),在當時分別有為數72、65及180座這樣的塔樓。在城鎮中,櫛比鱗次的高塔,形塑了像是芝加哥摩天大樓林立的天際線輪廓。

下圖為聖吉米納諾的城鎮遠眺。

下圖為帕維亞的城鎮景觀。

過去帕維亞城鎮布滿許多高塔,這是聖特奧多羅教堂(San Teodoro)於16世紀時所繪製的壁畫中描繪該城市的景象。

高度是一種權力,當時每個顯赫的家族無不希望自己在城市中展現這樣的權勢力量,因此塔樓越蓋越高。現存這樣的塔樓最高者為位於波隆那的阿西內里塔(Asinelli),其高度高達97公尺。

然而這些僅僅是象徵性而幾無實際用途的高塔,在17到18世紀間因安全的理由而逐漸拆除或降低高度,目前在聖吉米納諾仍可以看到14座這樣的高塔。

在追逐高度的思維下,這些現今留下來的高塔在結構基礎上顯示了一些問題,由於過去這些高塔的基礎,大多採用某個深度(常見的約3~5米)的石塊堆疊的底板當基礎,因此容易產生不均勻沉陷,造成建物的傾斜,就像著名的比薩斜塔,其曾在1990年代花了十年修護,將傾斜角度從5.5度拉回至3.99度。

位於波隆那阿西內里塔旁的加里森達塔(Garisenda)更因為其3.8度的傾斜角度,而於2023年10月宣布封閉,並於12月宣告有倒塌之虞,同時進行緊急的結構補強。下圖左側即為加里森達塔,右側為阿西內里塔。

從波隆那城市空拍圖可以清楚看到此雙塔的關係,也看得出加里森達塔傾斜的情形。

在義大利東北,一個稱為格魯阿羅港(Portogruaro)的城鎮,其城內聖安德烈大教堂(cathedral of Sant'Andrea Apostolo)的鐘塔,其2度的傾斜角,讓教會當局暫停了鐘的擺動,而改以現代音響取代,以防鐘的擺動造成建物更大的傾斜。該塔也成為義大利國度內排名第三位的斜塔。

因此,「競高」在歷史中並非專屬二十世紀後的現代,中世紀的塔使用了簡單的結構觀念,也造就了令人歎為觀止的高度,整個城鎮的天際線像極了芝加哥學派在超高層建築實踐後如雨後春筍般的樣貌,甚至其管狀構造,也與芝加哥學派的管結構有異曲同工之妙,可說是人類在對抗地心引力及追求高度時的一種智慧展現。

Comentários